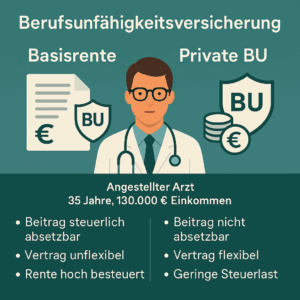

Berufsunfähigkeitsversicherung: Basisrente (1. Schicht) vs. private Absicherung (3. Schicht)

Stellen wir uns einen 35-jährigen angestellten Arzt mit 130.000 € Bruttojahreseinkommen vor. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) ist für ihn essenziell, weil sein Einkommen sein größtes Vermögen ist. In Deutschland stehen dafür im Kern zwei Modelle: erstens die Absicherung in der ersten Schicht über eine Basisrente (Rürup) mit BU-Zusatz (BUZ) und zweitens die Absicherung in der dritten Schicht als eigenständige, private BU (SBU) – alternativ als BU-Zusatz an einer ungeförderten Privatrente. In der Praxis läuft es meist auf „SBU vs. Basis-BUZ“ hinaus. Die Frage ist: Was liefert im Ernstfall mehr Netto, was ist steuerlich sauber und was bleibt flexibel?

Die Basisrente mit BUZ – steuerlich attraktiv, aber unflexibel

Die Basisrente ist ein strikt auf Rentenzahlung ausgerichteter Vertrag ohne Kapitalzugriff – weder Kündigung mit Auszahlung noch Kapitalwahlrecht. Verknüpft man daran eine BUZ, zählt der gesamte Vertrag zur ersten Schicht. Steuerlich sind Altersvorsorgeaufwendungen seit 2023 zu 100 % abziehbar; für 2025 gilt ein Höchstbetrag von 29.344 € bei Ledigen bzw. 58.688 € bei Zusammenveranlagten. Das ist die harte Größe, gegen die sich Einzahlungen – inklusive des BU-Risikoteils – rechnen lassen. In der Realität belegt bei angestellten Ärzten das berufsständische Versorgungswerk diesen Rahmen oft weitgehend, sodass zusätzliche Rürup-Beiträge nicht mehr oder nur noch teilweise abziehbar sind. Wer hier auf den „Steuerspareffekt“ setzt, muss nüchtern prüfen, ob er überhaupt ankommt.

Fördergrenzen und strukturelle Einschränkungen

Für die förderfähige Kopplung gilt: Der BU-Beitrag darf den Sparbeitrag nicht übersteigen; praktisch ist also spätestens bei 50/50 Schluss. Das ist keine bloße „Althasenregel“, sondern gelebter Förderrahmen – Marketingaussagen, die deutlich höhere BU-Anteile suggerieren, halten einer Detailprüfung regelmäßig nicht stand. Diese Grenze hat Konsequenzen: Wer später seine BU-Rente erhöht (Nachversicherung, Dynamik), muss gleichzeitig den Sparbeitrag mitziehen, weil das Verhältnis zu wahren ist. Der Vertrag wird dadurch strukturell teurer und unflexibler.

Besteuerung im Leistungsfall

Im Leistungsfall wird aus der Kopplung ein Vorteil und ein Nachteil zugleich. Vorteil: Bei anerkannter BU zahlt der Versicherer die BU-Rente und übernimmt die Beiträge in die Basisrente (Beitragsbefreiung). Die Altersvorsorge läuft also weiter und wächst – ein spürbarer Pluspunkt, wenn BU jung eintritt und lange andauert. Nachteil: Die BU-Rente aus einer Basisrente wird nach dem Kohortenprinzip nachgelagert besteuert; für Rentenbeginn 2025 sind 83,5 % steuerpflichtig, der steuerpflichtige Anteil steigt pro Jahrgang um 0,5 Punkte und erreicht erst 2058 die 100 %. Wer heute 35 ist und künftig BU-Leistung aus einer Basis-BUZ beziehen würde, muss damit rechnen, dass ein sehr großer Teil der BU-Rente in die persönliche Einkommensteuer läuft. Das reduziert die Nettoleistung im Ernstfall messbar.

Beispielrechnung zur Basis-BUZ

Zielt der Arzt auf 3.000 € Netto-BU-Rente, braucht die Basis-BUZ – wegen der Besteuerung – rund 3.900 € brutto. Ein marktüblicher Gesamtbeitrag für eine solche Konstellation liegt in der Größenordnung von 295 € monatlich, aufgeteilt in etwa 158 € BU-Risiko und 137 € Sparanteil. Steuerlich abziehbar ist das – sofern Höchstbeträge nicht schon durch das Versorgungswerk belegt sind – zu 100 %, was bei einem Grenzsteuersatz im Bereich Anfang 40 % eine spürbare Entlastung bringt. Effektiv bleiben rund 168 € Nettoaufwand. Die Netto-BU-Rente im Leistungsfall liegt – bei 83,5 % steuerpflichtigem Anteil – näher an 2.500 € als an 3.000 €. Der Sparteil läuft weiter und kann – unter konservativer Verzinsung – bis zum Ruhestand ein fünfstelliges Polster liefern; der Preis dafür sind Vertragsstarre, Steuer im Leistungsfall und das aufgezwungene Mitwachsen des Sparteils bei jeder BU-Erhöhung.

Die selbstständige BU (SBU) – flexibel und netto stärker

Die unabhängige SBU in der dritten Schicht ist schlicht: reiner Risikovertrag, kein Zwangssparen, volle Produktwahl. Beiträge sind im Regelfall nicht steuerlich abziehbar, weil der „kleine Vorsorge-Topf“ bei Angestellten bereits durch Kranken-/Pflegeversicherung ausgereizt wird. Der entscheidende Hebel liegt auf der Leistungsseite: Die private BU-Rente unterliegt der Ertragsanteilsbesteuerung; maßgeblich ist die voraussichtliche Bezugsdauer. Beginnt die Rente mit 45, liegt der Ertragsanteil im niedrigen Zwanzigerbereich; der steuerpflichtige Anteil ist klein, in vielen Fällen fällt – je nach weiteren Einkünften und Grundfreibetrag – gar keine Einkommensteuer an.

Beispielrechnung zur privaten BU

Für den Arzt bedeutet das: Um 3.000 € Nettoziel zu erreichen, reicht eine Bruttorente von rund 3.000 €. Der marktübliche Beitrag bewegt sich – je nach Anbieter und Tarif – um 120 € monatlich. Das ist weniger Nettoaufwand als bei der Basis-Kombi, und im Leistungsfall kommt mehr Netto an. Die Kehrseite: keine unmittelbare Steuerersparnis und keine automatisch weiterfinanzierte Altersvorsorge – die muss separat, aber frei und anpassbar, aufgebaut werden.

Praxisbewertung: Theorie trifft Realität

Wer als Arzt ohnehin hohe berufsständische Beiträge zahlt, schöpft den Rürup-Höchstbetrag häufig bereits aus; die Basis-Kombi bringt dann wenig oder gar keinen Zusatz-Steuerabzug, bleibt aber unflexibel und steuerlich unvorteilhaft im Leistungsfall. Die SBU liefert bei gleichem Absicherungsziel die höhere Nettoleistung, verlangt weniger Nettoaufwand und lässt sämtliche Gestaltungsspielräume offen – von der Tarifwahl (inklusive AU-Klausel, Nachversicherung, weltweitem Schutz) bis zur separaten, steuerlich effizient steuerbaren Altersvorsorge. Deshalb empfehle ich in der Regel die strikte Trennung: BU-Schutz in Schicht 3, Altersvorsorge separat – und wenn gewünscht, mit Beitragsbefreiung bei BU in der jeweiligen Vorsorgepolice, damit der Sparvorgang im Ernstfall trotzdem weiterläuft.

Leistungsmerkmale und Flexibilität

In einer Basis-BUZ sind leistungsvereinfachende Bausteine wie die AU-Klausel steuerlich schädlich und daher nicht Bestandteil; Hinterbliebenen-Leistungen sind eng reglementiert und Kapitalabfindungen ausgeschlossen. In der SBU-Welt ist das Angebot breiter und die Bedingungen – je nach Gesellschaft – deutlich großzügiger. Wer je versucht hat, eine „ideale“ BU mit einer „idealen“ Rürup zu kombinieren, weiß: Es ist selten derselbe Versicherer, der in beiden Disziplinen Spitzenklasse ist; die Kopplung erzwingt daher oft Kompromisse, die man bei getrennten Verträgen nicht eingehen müsste.

Zahlenvergleich

In unserem Beispiel kostet die SBU rund 123 € netto im Monat und zahlt – abhängig von Ertragsanteil und sonstigen Einkünften – nahe 3.000 € netto im Ernstfall. Die Basis-BUZ kostet nach Steuer rund 168 € netto im Monat, zahlt im Ernstfall eher um 2.500 € netto und baut parallel ein Rentenpolster auf. Wer die Differenz im Nettoaufwand (etwa 45 €) konsequent eigenständig investiert – beispielsweise in ein breit gestreutes ETF-Portfolio –, erreicht über die Jahre ein Vermögen, das den „Zwangsspareffekt“ der Basis-Kombi mindestens auf Augenhöhe kontert, aber ohne vertragliche Fessel und mit jederzeitiger Zugriffsmöglichkeit. Das ist nüchtern betrachtet die robustere Lösung für jemanden, dessen Lebens- und Karriereplanung erfahrungsgemäß nicht linear verläuft.

Fazit: Trennung statt Kopplung

Für den beschriebenen 35-jährigen angestellten Arzt im Jahr 2025 überwiegen die Argumente für die SBU. Sie liefert mehr Nettoleistung im Leistungsfall, verlangt weniger Nettoaufwand, ist vertraglich beweglich und hält alle Optionen offen – auch bei Praxisgründung, Ausland, Elternzeit oder Teilzeit. Die Basis-Kombi bleibt ein Sonderfall: Sie passt für Menschen, die zwingend heute Steuerentlastung im Rahmen des Rürup-Höchstbetrags realisieren können und die vertragliche Starrheit bewusst akzeptieren, weil ihnen die im BU-Fall weiterlaufende Altersvorsorge wichtiger ist als maximale Nettoleistung im Hier-und-Jetzt. Für alle anderen ist die Trennung der sauberere Weg: SBU in Schicht 3, Altersvorsorge separat – diszipliniert, aber frei, und damit planbar.

(Stand: 30. 10. 2025. Rechts- und Steuerrahmen: 100 % Abzug von Altersvorsorgeaufwendungen seit 2023; Höchstbetrag 2025: 29.344 € ledig / 58.688 € gemeinsam; Kohortenprinzip mit 83,5 % steuerpflichtigem Anteil in 2025 und +0,5 Prozentpunkten p. a.; Rürup-Kopplung nur förderfähig bei BU-Beitrag ≤ Sparbeitrag.)